Fatigue du corps et fatigue de l’âme : pauvreté, travail et santé

2025 - Travail et pauvreté

Depuis juin 2025 et jusqu’en mai 2026, les ANMT présentent leur nouvelle exposition Vivre ou survivre. Travail et pauvreté aux 19e et 20e siècles. Le travail est-il un bouclier face à la pauvreté ? Comment les travailleurs se sont-ils organisés pour obtenir de meilleures conditions de travail, de vie, de logement ? Quels sont les différents acteurs qui ont tenté de pallier les situations de misère des travailleurs et des chômeurs ? Retrouvez chaque mois un nouveau dossier consacré à ces thématiques sur notre site Internet.

La pauvreté se définit généralement comme un manque de ressources et de moyens matériels pour mener une vie décente. Cette définition entre en résonance avec la définition de la santé que donne l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : « La santé un état de complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »

Il est aisé d’en déduire que la privation engendrée par la pauvreté influe négativement sur la santé des personnes concernées. Cette corrélation complexe voit interagir de nombreux facteurs : travail, logement et cadre de vie, alimentation et hygiène. Voyons ce qu’il en est sur la période qui court des années 1800 aux années 1930, en particulier pour les ouvriers.

Un bien-être mental miné par l’incertitude et la fatigue

La révolution industrielle a provoqué un afflux de migrants dans les villes, souvent d’origine rurale, qui deviennent alors des ouvriers d’usine. Leur rémunération est calculée au temps de travail (à la journée ou à l’heure), ou au rendement, c’est-à-dire à la pièce – ce système deviendra dominant au fil du 19e siècle. Cette situation, couplée avec des salaires souvent bas, des changements fréquents d’employeur et un droit du travail rudimentaire rend difficile toute projection dans l’avenir.

En découle une incertitude durable au sujet du logement, de la nourriture et de la santé qui finit par atteindre le bien-être mental des personnes concernées. Ces dernières vivent au jour le jour, sans économies ni garanties pour survivre en cas de chômage, d’accident ou de maladie. Cette peur du lendemain crée la sensation de ne pas avoir de prise sur sa vie.

La situation est bien sûr à nuancer en fonction du domaine professionnel et du degré de qualification de l’ouvrier. Mais ce qui est généralement partagé par tous, c’est la fatigue, que l’historien Georges Vigarello décrit, dans son Histoire de la fatigue (2020), comme métamorphosée par l’industrialisation. C’est la « fatigue malheureuse », un phénomène spécifique à cet univers d’« usines multipliant les machines en batterie, épuisant les acteurs, contraignant les mouvements, accentuant les durées de travail, désolant les ateliers ».

Ce rythme de travail est un obstacle à tout épanouissement mental et physique. Les personnes concernées ne peuvent que se concentrer sur leur survie et donc sur leurs besoins immédiats. Cela entraîne des conséquences graves au sein même des foyers.

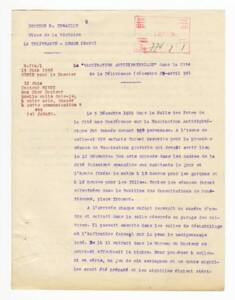

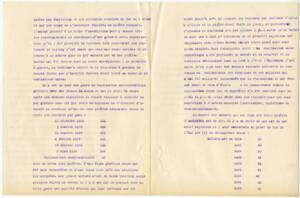

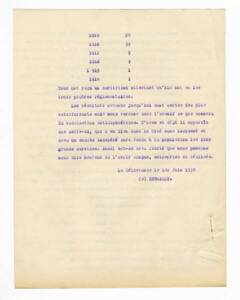

« Aucune fatigue inutile ne doit être tolérée, si petite soit-elle. Un ouvrier ne doit pas se fatiguer inutilement : en se baissant, en restant debout s’il peut être assis, en déplaçant ses pieds si cela peut être évité » lit-on dans une étude sur l’application du taylorisme aux ateliers de mécanique Michelin à Clermont-Ferrand datée de 1928.

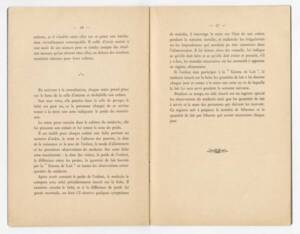

À partir de la fin du XIXe siècle, les recherches sur la fatigue et sa gestion dans le monde du travail se multiplient. Le médecin Léon Poincaré écrit en 1886, dans son traité d'hygiène industrielle à l'usage des médecins et des membres des conseils d'hygiène : « Les progrès de la société industrielle nécessitent de produire vite, beaucoup et à bon marché. » Il en découle pour les ouvriers une intensification du travail et le maintien de bas salaires.

Aux États-Unis au début du XXe siècle, l’ingénieur Frederick Winslow Taylor propose d’accroître le rendement sans augmenter la fatigue des ouvriers : chaque étape du travail sera analysée et chronométrée pour réduire le nombre de gestes et étalonner sa durée. Les ouvriers qui ne suivent pas les cadences sont rétrogradés ou congédiés.

À Detroit, en 1910, Henri Ford pousse cette logique encore plus loin : une chaîne charrie des pièces vers un ouvrier qui ne bouge pas. Ce « travail à la chaîne » est abrutissant, malgré un salaire plus élevé et un temps de travail réduit.

La pauvreté transgénérationnelle

La pauvreté transgénérationnelle désigne la situation de ceux qui connaissent la pauvreté depuis toujours. Elle a des conséquences sur la santé, notamment celle des enfants.

L’enfant pauvre vit souvent dès sa naissance dans une situation chronique d’insécurité et un climat néfaste. Sa socialisation pourra être marquée par des chocs émotionnels et de la violence physique, souvent administrée par le père. Si ces aspects ne sont pas spécifiques aux foyers les plus pauvres, des conditions de vie épuisantes et instables constituent un terreau favorable à leur développement.

Avec des parents souvent absents, les enfants des ouvriers sont livrés à eux-mêmes dès le plus jeune âge. Les mères, fréquemment mises au travail très jeunes, ne peuvent élever leur progéniture dans de bonnes conditions et ont des difficultés pour faire garder l’enfant, parfois confié un peu au hasard. Cette réalité est à nuancer selon les cas : la situation est meilleure dans les cités minières, où les femmes travaillent peu à l’extérieur. Des initiatives patronales de mise en place de crèches pour les jeunes enfants des ouvrières ont également pour but de remédier à cette situation.

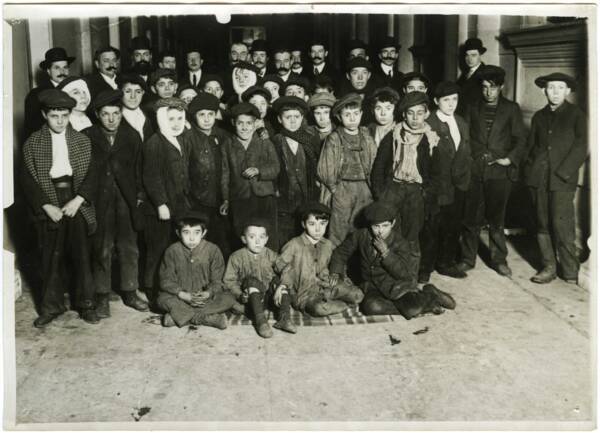

Dans le monde ouvrier du début de la révolution industrielle, le travail de l’enfant est nécessaire à l’économie familiale, parfois dès 4 ou 5 ans. Les enfants peuvent même être envoyés loin de leur foyer pour subvenir aux besoins de la famille. Par exemple, les verreries françaises et belges employaient principalement des enfants nés en Italie ; le salaire était envoyé à la famille. Sur la photographie, plusieurs d’entre eux ont le visage bandé, probablement en raison de brûlures, d’éclats de verre ou de traumatismes crâniens. C’est pour protéger la santé des enfants et faire la place au temps scolaire qu’au fil du 19e siècle l’âge minimum légal pour entrer dans le monde du travail est progressivement porté de 8 à 13 ans.

Un corps marqué par le travail et le mode de vie

Dès l’enfance, le corps des ouvriers est meurtri par le travail. En 1840, Villermé décrit ainsi l’apparence des enfants ouvriers des filatures de coton en Alsace : « leur teint se flétrit, ils maigrissent, et perdent leurs forces. » Dans le Nord, dans les années 1920, la capacité pulmonaire des apprenties du textile est inférieure de 60 % à celles des jeunes filles non salariées. La position de travail adoptée entrave en effet le bon développement du thorax et les scolioses sont fréquentes.

À un âge plus avancé, les métallurgistes souffrent d’ulcères, de saturnisme. Silicose et pneumoconiose touchent les mineurs, favorisant la tuberculose, fréquente également chez les ouvriers du textile. Les femmes enceintes, qui continuent à travailler pendant leur grossesse, souffrent d’accouchements pathologiques (34 % des cas dans l’industrie textile lilloise de 1924 à 1926). La notion moderne d’arrêt maladie est inconnue avant la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales.

Au-delà de ces séquelles dues à un travail pénible et dangereux, la pauvreté s’accompagne de nombreux marqueurs physiques liés à la privation. La dentition souffre, la peau est vieillie prématurément. Le poids est affecté, par la maigreur ou par l’obésité, signe d’une alimentation inappropriée . L’alimentation est vue sous un angle économique : on se nourrit de ce qui procure rapidement la sensation de satiété. Encore dans les années 1950, les ménages ouvriers recherchent les légumes les plus roboratifs et nourrissants, souvent cultivés au jardin. 42 % des ménages sondés déclaraient alors ne pas manger assez de viande .

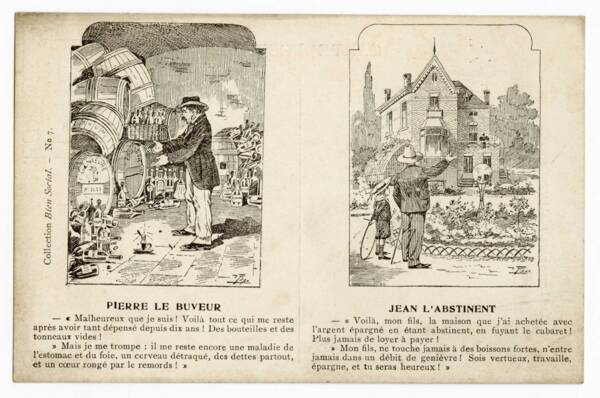

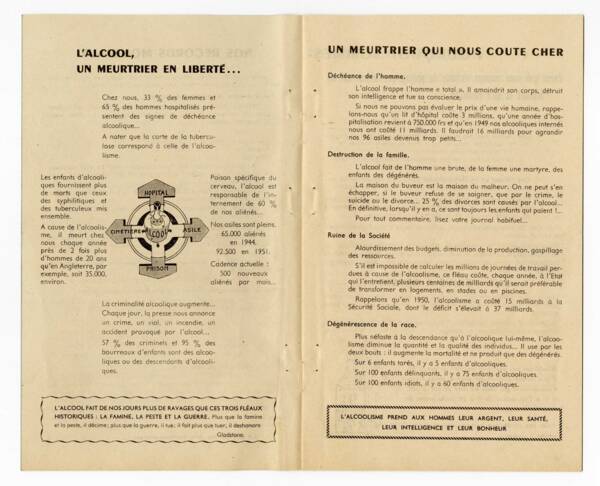

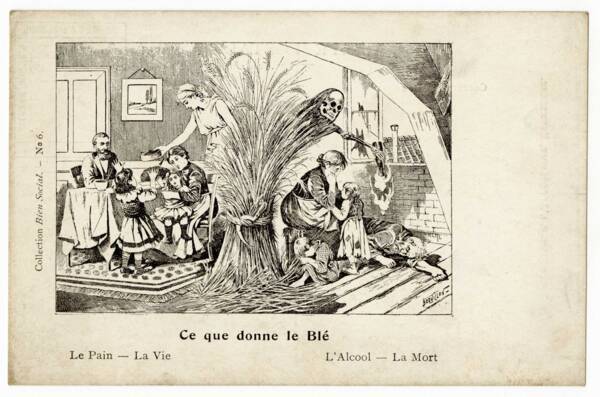

Les pratiques addictives anesthésient le corps et l’esprit en vue de les rendre plus à même de supporter la dureté du quotidien. Le tabac est considéré comme un plaisir de compensation de la misère. Le vin est vu comme la boisson fondamentale qui nourrit, fortifie, reconstitue, stimule, « bon pour l’homme qui travaille ».

Si, comme la violence et les négligences évoquées plus haut, l’alcoolisme n’est pas l’apanage des milieux les plus défavorisés, la combinaison des soucis financiers, d’un logement peu confortable et surpeuplé et d’un travail épuisant sont des facteurs qui peuvent favoriser cette addiction.

Il en résulte un cercle vicieux : au-delà des divers effets sur la santé à long terme (cirrhoses, affection du système nerveux), l'éthylisme chronique influe sur le sommeil (cauchemars, terreurs nocturnes), ce qui a un impact direct sur la santé mentale de la personne alcoolique et sur les membres du foyer.

Le courant hygiéniste et les ligues antialcooliques s’emparent de cette problématique dans les années 1830, associant vite ivrognerie et classes laborieuses. Le docteur Villermé, dans son rapport sur les ouvriers de l’industrie textile, dresse le constat suivant :

« L'ivrognerie [...] rend l'ouvrier paresseux, joueur, querelleur, turbulent ; elle le dégrade, l'abrutit, délabre sa santé, abrège souvent sa vie, détruit les mœurs, trouble et scandalise la société et pousse au crime. On peut l'affirmer, l'ivrognerie est la cause principale des rixes, d'une foule de délits, de presque tous les désordres que les ouvriers commettent ou auxquels ils prennent part. C'est le plus grand fléau des classes laborieuses.»

Mais ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que le mouvement antialcoolique se structure et que l’État commence à légiférer pour réprimer l’ivresse publique, sensibiliser les populations dès l’école et tenter de modérer la consommation d’alcool.

Un environnement insalubre, propice aux épidémies et aux maladies

Le 19e siècle connaît une pénurie de logements qui favorise le développement de taudis insalubres. Les populations les plus pauvres sont souvent logées au nord-est des villes industrielles : les vents dominants apportent les fumées d’usines dans ces zones, ce qui a un effet sur la santé des habitants. Le phénomène est visible, encore aujourd’hui, en région parisienne (Aubervilliers, Saint-Denis) ou à Lille (Fives).

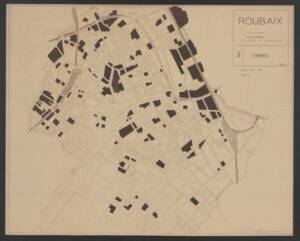

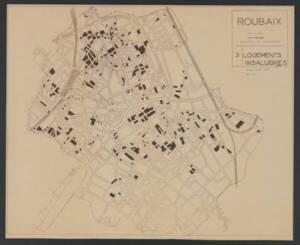

Sur ces cartes comparant l'implantation des usines et des logements insalubres à Roubaix en 1954, on note que le sud de la ville est peu concerné, et qu’une part conséquente des logements se situent à l’est des usines.

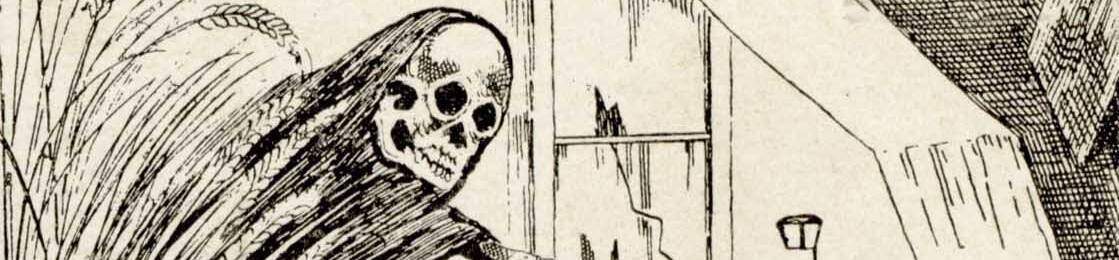

Les épidémies sont nombreuses et meurtrières : en 1849, le choléra fait à Paris plus de 20 000 morts. L’inégalité est flagrante : les populations aisées sont moins exposées à la contagion car elles ont plus d’espace dans leur logement. Dès le 18e siècle, à Lyon, Berthelot associe la misère, la malpropreté et la maladie : la promiscuité génère un environnement malpropre, quand 12 à 15 personnes dorment au même endroit et que les draps sont peu changés. Ce constat se confirme au siècle suivant.

Le lieu de travail lui-même est marqué par l’inconfort et la pénibilité : humidité des usines textiles, poussière et obscurité des mines, bruit constant des machines. Encore dans les années 1920, les usines manquent de vestiaires, de lavabos et même de personnel pour le ménage. Les accidents sont fréquents. Des initiatives en apparence utiles s’avèrent contre-productives : à la même époque, le Comptoir linier de Saint-Pol installe des crèches et garderies dans l’usine, qui deviennent des foyers de tuberculose pour les enfants !

Pourquoi et comment améliorer cette situation ?

Les initiatives prises par les autorités en faveur de l’hygiène, de la santé et des conditions de vie des ouvriers ne sont pas motivées seulement par la philanthropie. En vérité, l’État craint les conséquences d’une misère incontrôlée, forcément dangereuse, mais s’inquiète aussi du nombre de personnes déclarées inaptes au service militaire pour raison de santé, de nature à compromettre la défense nationale. On voit fleurir une série de rapports sur la taille des conscrits, des enquêtes alarmées sur la santé des ouvriers, des travaux de recensement des maladies, etc.

À partir des années 1840, l’idée émerge que la propreté du pauvre serait gage de sa moralité. Il est aussi question de « pastorale de la misère » qui dénonce un lien supposé entre saleté et délinquance latente. Cela démontre une crainte du danger politique, sanitaire et social qui pourrait émaner des quartiers pauvres à forte densité et implique une volonté de maîtriser ces risques.

Après 1845, des publications intitulées Hygiène des familles et Hygiène populaire se multiplient. Ces ouvrages contiennent cependant des recommandations parfois impossibles à mettre en œuvre au vu des conditions de logement . Le milieu du 19e siècle voit aussi la création de bains publics gratuits ou à bas prix. Cependant, il arrive fréquemment qu’on y limite le temps du bain dans l’objectif affiché d’éviter l’oisiveté.

À partir des années 1870-1880, l’attention est portée sur les microbes, à la suite des travaux de Louis Pasteur. Cette vision remplace la théorie des miasmes datée de la fin du 18e siècle. La prévention s’améliore, des campagnes de vaccination sont organisées. Ceci, combiné à une meilleure séparation des malades dans les hôpitaux, permet un recul progressif des épidémies.

Une attention plus soutenue est portée à la petite enfance : les maternités se développent et deviennent plus sûres – les premières, des établissements de charité, étaient des nids à épidémies –, elles insistent plus sur le suivi des mères et nourrissons. Les compagnies minières s’y attellent sérieusement avec la Goutte de lait qui prodigue soins et conseils aux jeunes mères et à leurs enfants et propose du lait pasteurisé.

Dans les années 1920, à la maternité Boucicaut de Roubaix, les frais d’accouchement et d’hospitalisation des dix premiers jours sont pris en charge par le Consortium de l’industrie textile pour les ouvrières des usines adhérentes. Le coût (25 francs par jour) représente en effet une dépense importante pour les foyers ouvriers, le salaire moyen étant de 3 à 5 francs par jour.

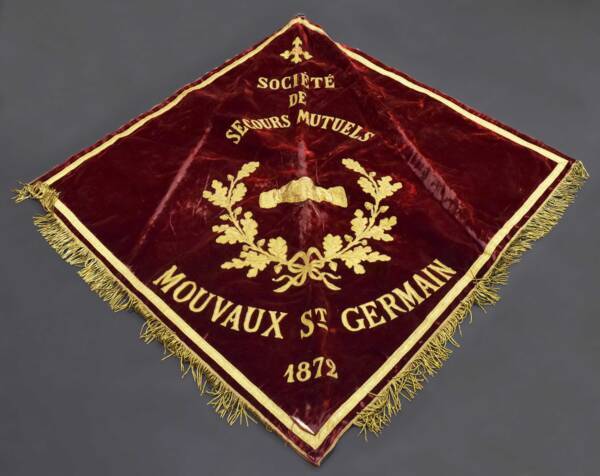

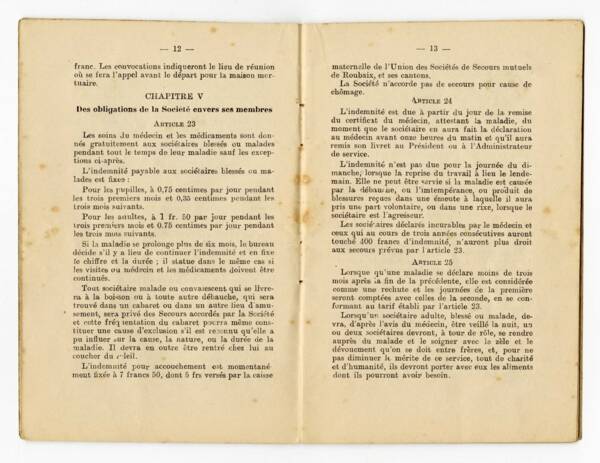

Les travailleurs eux-mêmes prennent en main les risques liés à leur condition à travers les sociétés de secours mutuel. Si leur principe existe dès l’Ancien Régime, elles sont reconnues par la loi du 15 juillet 1850. Ces organisations ont pour but l’entraide financière entre adhérents pour leur permettre de faire face aux conséquences des maladies, accidents du travail ou chômage et d’accéder aux soins.

Ces différentes initiatives publiques et privées répondent à un réel besoin, les classes laborieuses étant exposées à de nombreux risques sanitaires en raison de leur pauvreté et de leurs conditions de vie et de travail. Cette prise de conscience progressive a apporté des solutions et conduit au fil du temps à la réduction de ces risques. Néanmoins, aujourd’hui encore, il reste un écart d’espérance de vie entre les catégories socio-professionnelles : les cadres vivent plus longtemps que les ouvriers.

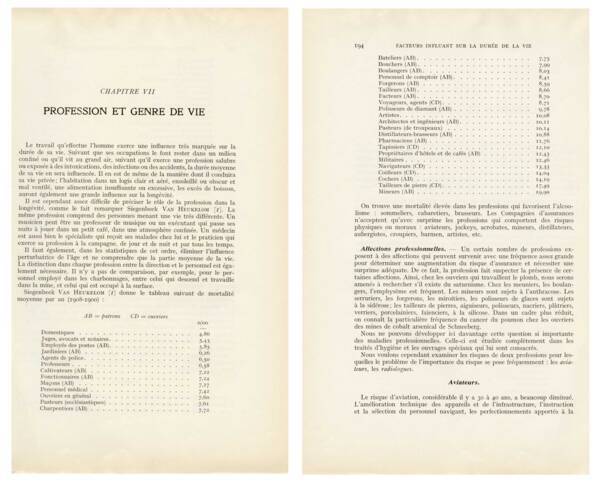

Sources et bibliographie Archives nationales, Face aux épidémies. De la peste noire à nos jours, Michel Lafon, 2022 CHOMBART DE LAUWE Paul-Henry, La vie quotidienne des familles ouvrières CORVELEYN Jos et MAES Catherine, « Pauvreté et risques pour la santé mentale » In Revue Quart Monde, 2002/4, n°184 [En ligne] Consulté le 07/07/2025. DAMBUYANT-WARGNY Gisèle, Quand on n’a que son corps. Soin et non-soin de soi en situation de précarité, Armand Colin, 2006 GILLET Marcel et al., La qualité de vie dans la région Nord-Pas de Calais au 20e siècle, Lille III, éditions universitaires, 1979 LEBRUN Rémy, « Les salaires ouvriers dans la filature de lin à Lille au XIXe siècle » In Revue du Nord, année 1995, n°309. pp. 77-94 [En ligne] Consulté le 07/07/2025 Manufacture française des pneumatiques Michelin, « Comment nous avons taylorisé notre atelier mécanique d’entretien » In : Prospérité, supplément au n° 2, août 1928, 119 p. [2e édition, s.d.]. ANMT BIB H 11969 NOURRISSON Didier. « Aux origines de l'antialcoolisme ». In: Histoire, économie et société, 1988, 7ᵉ année, n°4. Toxicomanies : alcool, tabac, drogue. pp. 491-506 [en ligne] PROTASI Maria Rosa, « I fanciulli italiani nelle vetrierie francesi : emigrazione e tratta minorile nel circondario di Sora agli inizi del Novecento » In : Studi Emigrazione, XXXVI, n°134, 1999 [En ligne] Consulté le 07/07/2025 STEVENIN Henri. La médecine d'assurance sur la vie. Facteurs biologiques, médicaux et sociaux de la mortalité et de la longévité, Masson et Cie, 1951. TEIGNY Cassandra, «Les rémunérations dans les usines de la première industrialisation » compte rendu d’une intervention de Didier Terrier dans le cadre du séminaire Travail et société du master Histoire de l’université Gustave Eiffel, 2021. In blogmasterhist.univ-eiffel.fr [En ligne] Consulté le 07/07/2025 TOUSIGNANT Michel, « La pauvreté : cause ou espace des problèmes de santé mentale » In Santé mentale au Québec, Volume 14, numéro 2, novembre 1989. Pp 91-103 [En ligne] Consulté le 07/07/2025 VIGARELLO Georges, Histoire de la fatigue. Du Moyen Âge à nos jours. Paris, Seuil, 2020, 480 p. ANMT BIB H 11996 VIGARELLO Georges, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge. Paris, Seuil, 1985. ANMT BIB H 868 VILLERME Louis René, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures textiles, Paris, T. Renouard, 1840 [en ligne] |

![Extrait d’une publication de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, « Comment nous avons taylorisé notre atelier mécanique d’entretien », Prospérité, supplément au n° 2, août 1928, 119 p. [2e édition, s.d.].](https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/var/storage/images/_aliases/reference/5/4/2/1/21245-1-eng-GB/ef252e842a6b-01FRANMTH11969041.jpg)

![Extrait d’une publication de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, « Comment nous avons taylorisé notre atelier mécanique d’entretien », Prospérité, supplément au n° 2, août 1928, 119 p. [2e édition, s.d.]](https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/var/storage/images/_aliases/reference/9/4/2/1/21249-1-eng-GB/857f997486a4-02FRANMTH11969045.jpg)