Dulcie September, symbole du mouvement anti-apartheid en France

2025 - Trésors d'archives

En ce début 2025, les Archives nationales du monde du travail vous proposent un cycle « Trésors d’archives » de janvier à mai. Remarquables pour leur esthétique, leur ancienneté ou tout simplement l’histoire qu’ils racontent : cinq mois pour découvrir nos fonds autrement !

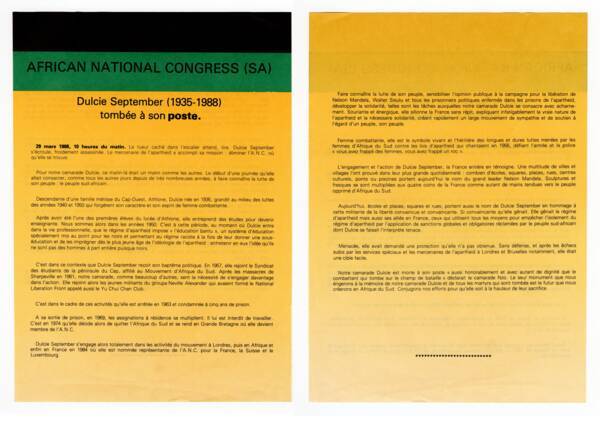

29 mars 1988, 10 heures du matin. Le tueur caché dans l’escalier attend, tire. Dulcie September s’écroule, froidement assassinée. Le mercenaire de l’apartheid a accompli sa mission : éliminer l’A.N.C. où qu’elle se trouve.

Ces termes percutants sont extraits d’un tract de l’African National Congress (ANC), parti politique fondé en 1912 pour défendre les intérêts de la majorité noire contre la minorité blanche en Afrique du Sud. Ce tract est conservé aux Archives nationales du monde du travail, dans le fonds du Mouvement anti-apartheid (MAA), parmi des affiches commémorant l’assassinat de Dulcie September.

Née en 1935, Dulcie September est une militante anti-apartheid sud-africaine. Elle s’engage dans cette lutte à partir de 1957 et est incarcérée de 1963 à 1969 du fait de ses actions militantes. Elle part en exil à Londres en 1974 où elle rencontre des membres de l’ANC. Adhérant au parti en 1976, elle prend dès 1984 la direction du bureau de l’ANC à Paris. Elle représente le parti en France, en Suisse et au Luxembourg. Son action militante se traduit notamment par l’organisation de conférences internationales, d’enquêtes et de témoignages à travers la France.

Le 29 mars 1988, elle est assassinée par balles devant les bureaux de l’ANC à Paris. Alors que l’objectif initial de ce meurtre était d’affaiblir l’ANC pour espérer mettre un terme à la mouvance anti-apartheid, Dulcie September est érigée en martyre et devient en France le symbole sacrificiel de cette lutte. Les archives témoignent de la façon dont la commémoration de l’assassinat de Dulcie September a été utilisée par le mouvement anti-apartheid pour poursuivre le combat de la militante.

L’apartheid en quelques mots

L’apartheid est une politique ségrégative, mise en place de 1948 à 1991 en Afrique du Sud. Cette politique, basée sur des lois privilégiant les populations blanches sur les personnes racisées, a été qualifiée de crime contre l’humanité par l’ONU en 1973. A partir des années 1960, à la suite du massacre de Sharpeville, où la répression policière a fait 69 victimes noires, le régime d’apartheid est de plus en plus remis en cause. Il faut toutefois attendre juin 1991 pour que les dernières lois de l’apartheid soient abolies. Les premières élections non raciales au suffrage universel en Afrique du Sud ont lieu en avril 1994 et aboutissent à l’élection de Nelson Mandela, figure emblématique de la lutte anti-apartheid.

Qui a assassiné Dulcie September ?

Lorsque Dulcie September s’écroule sur le palier des bureaux de l’ANC, dans le 10e arrondissement de Paris, abattue de cinq balles à bout portant, d’un pistolet muni d’un silencieux, la piste du tueur à gage est aussitôt envisagée.

Les archives privées de Dulcie September indiquent que la militante s’apprêtait à révéler l’existence de la fourniture d’armes françaises à l’Afrique du Sud dans les années 1980. S’il s’agit de l’un des premiers mobiles envisagés, deux attentats organisés contre des membres de l’ANC à Bruxelles laissent à penser que l’objectif était d’interrompre la lutte anti-apartheid en ciblant ses principaux représentants.

Aux prémices de l’enquête, les proches de la militante accusent les services secrets sud-africains, suspectant une volonté de censurer la lutte anti-apartheid. Dès le lendemain du meurtre, la presse française et allemande accuse Dirk K. Stoffberg, ancien membre des services secrets sud-africains. Le suspect est auditionné par une juge française en janvier 1989, puis relâché en l’absence de preuve.

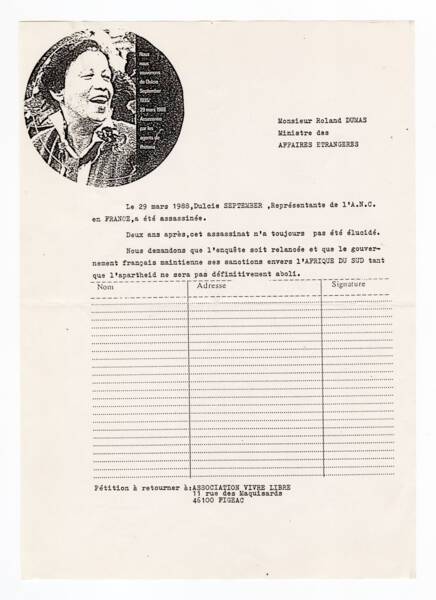

Face au silence de la justice française qui s’ensuit, les mouvements anti-apartheid s’unissent, deux ans après le meurtre, pour réclamer une relance de l’enquête ainsi que des sanctions à l’encontre de l’Afrique du Sud.

Malgré la persévérance de ces organisations, la justice française rend une ordonnance de non-lieu en 1992. L’année suivante, Dirk K. Stoffberg, le premier suspect interrogé, aurait avoué à un journaliste avoir payé deux anciens légionnaires pour exécuter l’attentat. Il aurait aussi déclaré avoir reçu une liste de membres de l’ANC à cibler dans d’autres attaques. Ces aveux, retranscrits dans le livre du journaliste Jacques Pauw, Into the Heart of Darkness, ne conduiront jamais à l’arrestation du commanditaire. Aujourd’hui encore, l’affaire est classée sans suite.

S’unir pour célébrer une figure militante

Plus de 20 000 Parisiens se rassemblent au lendemain des obsèques de Dulcie September au cimetière du Père-Lachaise. Ses cendres sont ensuite ramenées au Cap, mais son souvenir reste très présent dans la mémoire de ses sympathisants. Plusieurs journées commémoratives sont organisées l’année suivante pour célébrer le combat de la militante.

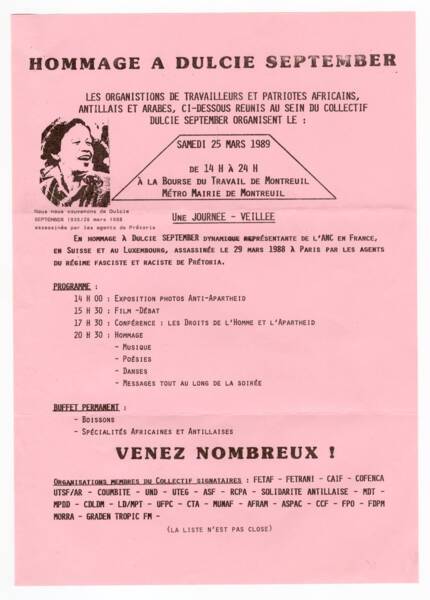

Le 25 mars 1989, presque un an après les faits, une journée d’hommage est organisée par le « collectif Dulcie September ». Le programme de cette commémoration mêle expression culturelle et militante, à travers une exposition de photographies anti-apartheid et des hommages musicaux. Une conférence et un ciné-débat sont également proposés. Le collectif rassemble aussi bien les organisations anti-apartheid que les « organisations de travailleurs africains, antillais et arabes ». La correspondance entre l’ANC et des syndicats montre aussi l’implication des organisations telles que le Parti socialiste unifié (PSU) ou la Fédération de l’éducation nationale (FEN). Partis politiques, syndicats et associations se rassemblent donc en mémoire de Dulcie September et de sa lutte contre l’apartheid.

Une commémoration mouvementée

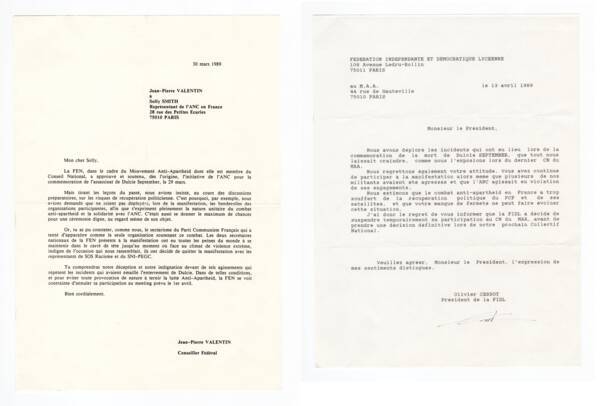

Le 29 mars 1989, le Mouvement anti-apartheid organise une manifestation à la mémoire de Dulcie September, devant les bureaux de l’ANC. Cette manifestation, qui prévoit le dépôt d’une plaque commémorative, est organisée avec d’autres organisations telles que la Fédération des travailleurs africains en France (FETAF). Le MAA prévoyait de rassembler les organismes de lutte anti-apartheid sous une même bannière, sans mention des différents partis présents.

Pourtant, derrière cette apparente unité, la correspondance adressée au représentant de l’ANC, Solly Smith, montre que des débordements survenus lors de la manifestation ont mené à la scission du mouvement et la perte de confiance entre les organisations. La FEN ainsi que la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL) reprochent notamment au Parti communiste français (PCF), aussi présent, d’avoir dérogé à la règle d’unité en affichant la banderole de son parti. Ces lettres laissent aussi comprendre que les manifestants ont été victimes de violences, sans pour autant préciser si l’agression provenait d’autres manifestants, d’un parti ou de la police.

La FIDL, la FEN, mais aussi SOS Racisme, ne sont que quelques exemples des organismes qui décident alors de se retirer du collectif unitaire national, fondé par le MAA. Indirectement, la commémoration de l’assassinat de Dulcie September crée alors une brèche dans le mouvement de lutte anti-apartheid.

Le Mouvement anti-apartheid (MAA)

Le Mouvement anti-apartheid (MAA) a été fondé en 1975 et regroupe en son sein plusieurs organisations militant contre l’apartheid. Outre la lutte directe et les manifestations contre ce régime, le MAA base aussi son action sur l’information et la diffusion des savoirs sur la réalité de l’apartheid. Il soutient également les différents mouvements de libération visant à l’abrogation des lois racistes et inégalitaires. Le MAA organise donc des congrès, des manifestations, des réunions publiques, des expositions ou des projections de films. Le mouvement publie aussi son propre bulletin d’information mensuel. Le MAA est dissout en 1992, un an après l’abolition des dernières lois de l’apartheid.

Recourir à la mémoire pour maintenir le combat

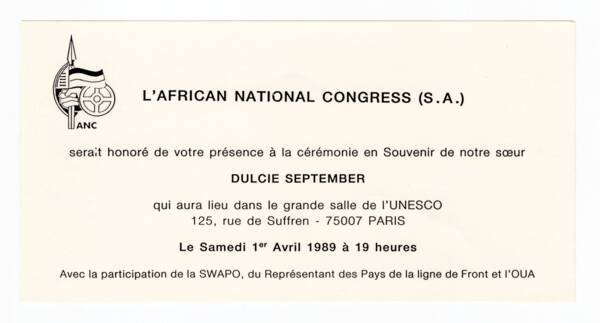

Dulcie September ne tombe pas pour autant dans l’oubli : 3 jours seulement après la manifestation, une soirée d’hommage est organisée par l’ANC.

Les archives du MAA restent muettes sur le déroulement de cette cérémonie et sur les suites données aux violences du 29 mars 1989.

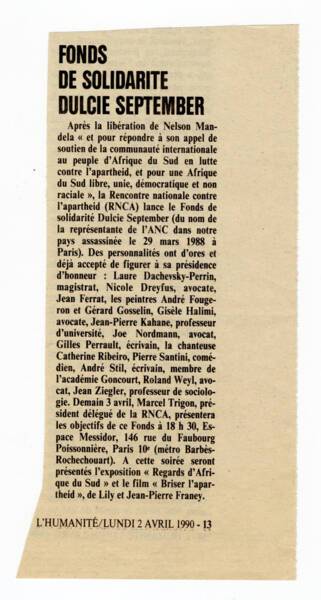

La mémoire de Dulcie September et de sa lutte contre l’apartheid est donc préservée. En 1990, après la libération de Nelson Mandela et son appel à un soutien international face à l’apartheid, la Rencontre nationale contre l’apartheid (RNCA) lance le Fonds de solidarité Dulcie September. Des personnalités telles que Gisèle Halimi, Catherine Ribeiro ou Jean Ferrat rejoignent la présidence d’honneur de ce fonds de solidarité.

Si l’assassinat de Dulcie September devait annoncer le déclin du mouvement anti-apartheid, son nom a rassemblé les partis et les syndicats dans un même combat contre cette politique ségrégative, en dépit de quelques désaccords. La militante sud-africaine est ainsi devenue l’incarnation de la lutte anti-apartheid en France.

Des visages féminins face à l’apartheid

Dulcie September n’est pas la seule représentation féminine de la lutte anti-apartheid et de la répression du régime : son nom rejoint ceux d’Albertina Sisulu, Winnie Mandela, Hélène Joseph, Dorothy Nyembe, Marion Sparg, Frances Baard, sœur Bernard Ncube, Ruth First, Victoria Nonyamezelo Mxenge, Jeanette et Katryn Schoon… Certaines ont pu continuer leur lutte toute leur vie durant, d’autres ont été assassinées pour leur engagement par le régime d’apartheid ou ses soutiens, d’autres ont été incarcérées. Quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine sociale, toutes ces femmes ont dédié leur vie à la lutte pour l’égalité.

| Sources et bibliographie : ANMT 2000 57 - Mouvement anti-apartheid (MAA) (lien vers l’inventaire). BULLIER Antoine, « Apartheid : l'écriture d'une histoire 1940-1990 » In : Palabres, Vol. V, n° 1, 2003, p. 53-73 (en ligne). BYRNES Rita M., « Formation of the African National Congress, 1912 » In : South Africa : A Country Study, Washington: GPO for the Library of Congress, 1996 (en ligne). CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (Bruxelles), Les syndicats contre l'Apartheid : Compte rendu d'un symposium destiné à évaluer le programme d'action de la C.I.S.L. en vue de soutenir le mouvement syndicat noir indépendant en Afrique du sud, Düsseldorf 19-20 janvier 1984, 1984 [2000 57 MAA53]. HENRY Simon, « Afrique du Sud : trente ans après, l’assassinat de Dulcie September demeure une énigme » In : Jeune Afrique, 28 mars 2018 (en ligne). LASKE Karl, « Des mercenaires français ont-ils tué Dulcie September ? Retour sur l'assassinat de la militante de l'ANC en 1988. » In : Libération, 19 février 2000 (en ligne). LORY Georges, « Vers la troisième mort de Dulcie September » In : RFI, 4 avril 2017 (en ligne). MOUVEMENT ANTI-APARTHEID SUISSE (MAAS, Genève, Suisse), Non à l'apartheid (Bulletin de NON à l'apartheid), n°1, décembre 1977 [2000 57 MAA54]. MOUVEMENT ANTI-APARTHEID SUISSE (MAAS, Genève, Suisse), Non à l'apartheid (Bulletin de NON à l'apartheid), n°4, mai 1978 [2000 57 MAA54]. MOUVEMENT ANTI-APARTHEID SUISSE (MAAS, Genève, Suisse), Non à l'apartheid (Bulletin de NON à l'apartheid), n°6, septembre-octobre 1978 [2000 57 MAA54]. MOUVEMENT ANTI-APARTHEID SUISSE (MAAS, Genève, Suisse), Non à l'apartheid (Bulletin de NON à l'apartheid), n°7, décembre 1978 [2000 57 MAA54]. MOUVEMENT ANTI-APARTHEID SUISSE (MAAS, Genève, Suisse), Non à l'apartheid (Bulletin de NON à l'apartheid), n°9, avril-mai 1979 [2000 57 MAA54]. RÉMY Jean-Philippe, « Révélations sur les liens troubles entre la France et l’Afrique du Sud au temps de l’apartheid » In : Le Monde, 19 septembre 2017 (en ligne). THE SOUTHERN AFRICAN RESEARCH SERVICE AND RAVAN PRESS (Braamfontein), Suppressing apartheid's opponents : Repression and the state of emergency, juin 1987-mars 1989 [2000 057 MAA60]. |