Être pauvre à Paris : le bureau privé d’assistance sociale de Max Lazard

2025 - Travail et pauvreté

Depuis juin 2025 et jusqu’en mai 2026, les ANMT présentent leur nouvelle exposition Vivre ou survivre. Travail et pauvreté aux 19e et 20e siècles. Le travail est-il un bouclier face à la pauvreté ? Comment les travailleurs se sont-ils organisés pour obtenir de meilleures conditions de travail, de vie, de logement ? Quels sont les différents acteurs qui ont tenté de pallier les situations de misère des travailleurs et des chômeurs ? Retrouvez chaque mois un nouveau dossier consacré à ces thématiques sur notre site Internet.

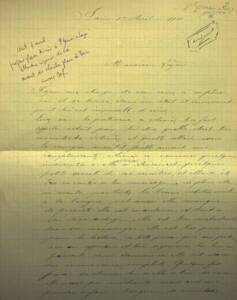

Max Lazard naît le 1er août 1875 à Croissy. Fils de Simon Lazard, cofondateur de la Banque Lazard, il débute jeune au sein de l’entreprise familiale. À partir des années 1890, son intérêt pour la question sociale grandit. C’est à cette époque qu’il crée un bureau d’assistance sociale, tenu avec son épouse Sophie Elissen. Propriétaire de nombreux logements à Paris, il est sensible à la question du mal-logement et à celle du chômage. Grâce à son bureau d’assistance, il tente d’agir à petite échelle pour aider des familles dans le besoin. Les ANMT conservent 16 boîtes de lettres envoyées à ce bureau entre 1897 et 1939. On y lit les parcours individuels d’une quantité d’individus, mis en situation de devoir demander de l’aide, ce qui constitue une source de choix pour étudier les classes populaires parisiennes sous la Troisième République. Quel est le profil de ces personnes touchées par la pauvreté ? De quelles solutions disposent-ils ? Comment vivent-ils cette situation et comment est-elle perçue ? Parviennent-ils à améliorer leur situation grâce à l’aide ponctuelle du bureau privé d’assistance sociale de Max Lazard ?

Des correspondants alphabétisés

Ce sont des centaines de correspondants qui se dévoilent à la lecture de ces lettres. Hommes, femmes et enfants prennent la plume pour s’adresser tantôt à Max Lazard, tantôt à Sophie Elissen, ce qui témoigne du degré d’alphabétisation de cette époque. Par exemple, au sein de la famille Dupont, demeurant à Paris, le père Louis et ses deux filles, Marcelle et Aimée, sont tous capables de s’exprimer par écrit en 1911. C’est la conséquence des lois de scolarisation du 19e siècle, notamment des Lois Ferry de 1881-1882. La jeune Aimée est d’ailleurs férue de lecture, ce qui lui est reproché par ses maîtres (elle est domestique), comme le rapporte sa sœur le 1er avril 1911 : « Elle est très passionnée par la lecture, à tel point que ses patrons s’en [sont] aperçu et lui [ont] supprimé la lumière », pour éviter des dépenses d’éclairage superflues la nuit tombée. Quand l’aide n’est pas demandée directement par les personnes en situation de pauvreté, ce sont des correspondants plus aisés, fréquentant les mêmes lieux de sociabilité que Max Lazard, qui signalent la situation de familles en détresse.

Des échanges où la honte prédomine et où le mérite tient une grande place

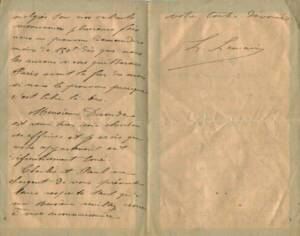

À la lecture des lettres, on découvre que le fait d’écrire au bureau d’assistance est une solution de dernier recours. Une partie des correspondants font part de leur honte, quand d’autres implorent la pitié ou la bonté de leur destinataire. Certains connaissent Max Lazard et sont amenés à le voir au quotidien lors de ses sorties publiques. Il se rend également régulièrement au domicile des personnes suivies par le bureau. D’autres lui écrivent sur recommandation, ou parce qu’ils ont entendu parler de sa réputation. Clémentine Vallet lui écrit, dans une lettre non datée : « Ayant entendu parler de vous comme prenant en pitié la misère des vies ouvrières, j’ai recours à vous espérant que vous ne nous abandonnerez pas ». Lorsque les demandeurs sont inconnus de Max Lazard, ils appuient leur demande d’un récit qui fourmille d’informations sur leur parcours professionnel (formation, concours, prix…). Ils insistent largement sur la notion de mérite, ce qui témoigne de l’importance de cette valeur dans les mentalités de la Troisième République. Le 8 octobre 1898, on s’adresse ainsi en ces termes à Max Lazard pour lui demander de venir en aide à un garçon qui est gravement malade et ne s’en remet pas :

« Cet enfant est un excellent petit sujet, bon travailleur, graveur sur métaux, il a obtenu cette année un deuxième prix pour la gravure d’une mention pour la sculpture de la mairie du 3e arrondissement, c’est vous dire s’il a bien travaillé ».

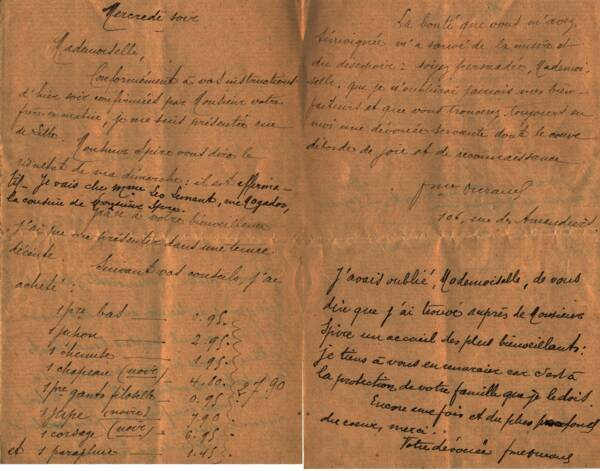

Placer les demandeurs : l’importance du vêtement et la nécessité de se faire « bien voir »

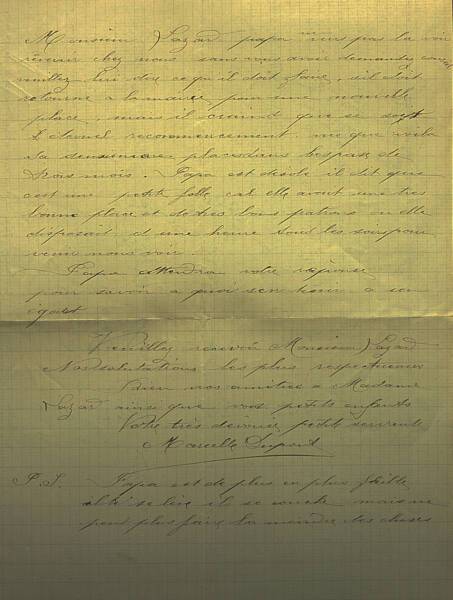

Le motif le plus récurrent pour une demande d’aide est l’absence de revenu lié à une situation de chômage, ou bien des revenus insuffisants. D'autres demandes portent sur des placements temporaires d’enfants ou des secours en cas de maladie. Le bureau d’assistance peut envoyer de l’argent aux personnes dans le besoin, garantir des prêts, mais aussi trouver du travail aux demandeurs. Le plus souvent, il s’agit d’emplois de domestiques. Issu d’un milieu aisé, Max Lazard utilise son réseau familial et professionnel pour placer les demandeurs. Ainsi, Madame Durand, demeurant au 106 rue des Amandiers, prend contact avec le bureau d’assistance. On lui conseille de se rendre chez un certain Monsieur Spire, qui l’accueille et lui trouve un emploi chez sa cousine rue Mogador. Elle écrit : « J’ai trouvé chez Monsieur Spire un accueil des plus bienveillants : je tiens à vous en remercier car c’est à la protection de votre famille que je le dois ».

Le bureau d’assistance de Max Lazard conseille aussi les demandeurs d’aide sur la manière dont ils doivent se présenter pour faire bonne impression et mettre toutes les chances de leur côté pour être embauchés. Cette même Madame Durand détaille les achats qu’elle a réalisés pour se présenter à son nouvel emploi, ce qui donne des informations sur la tenue vestimentaire des domestiques de cette époque :

« Grâce à votre bienveillance, j’ai pu me présenter dans une tenue décente. Suivant vos conseils, j’ai acheté :

- 1 paire de bas, 0,95 F

- 1 jupon, 2,95 F

- 1 chemise, 1,95 F

- 1 chapeau (noir), 4,89 F

- 1 paire de gants filoselle, 0,95 F

- 1 jupe (noire), 7,90 F

- 1 corsage (noir), 6,95 F

- 1 parapluie, 1,45 F »

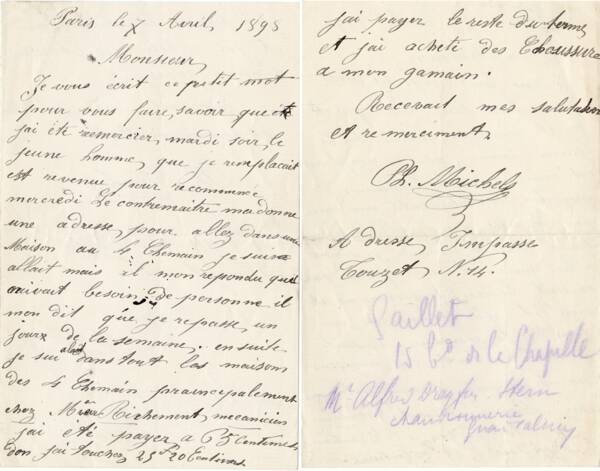

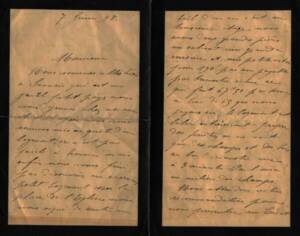

Le total s’élève donc à 27,90 francs, une somme importante quand le prix du pain est à environ 30 centimes le kilo. Dans les familles les plus touchées par la pauvreté, porter des vêtements décents est un luxe que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Cette dépense vient après la nourriture et le logement. Le 7 avril 1898, Philippe Michels donne des nouvelles de sa période de chômage à Max Lazard. Il a récemment été remercié car il occupait un poste en tant que remplaçant dans une usine et l’homme qu’il remplaçait est revenu au travail. Il trouve finalement un emploi aux Quatre Chemins chez Monsieur Richement, un mécanicien, où il travaille jusqu’à gagner 25 francs et 20 centimes qu’il utilise aussitôt en priorité pour le loyer et ensuite pour des chaussures : « J’ai payé le reste du terme et j’ai acheté des chaussures à mon gamin ».

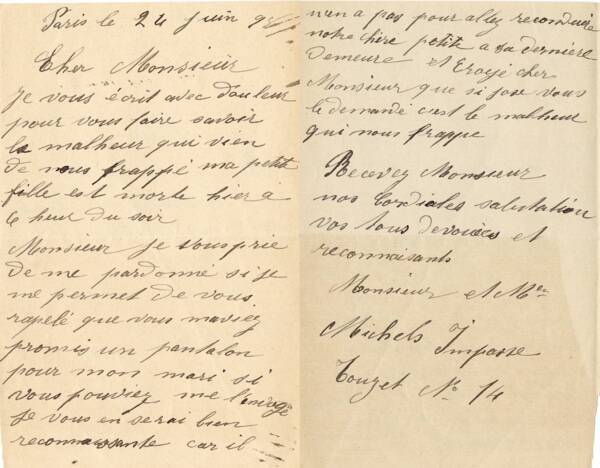

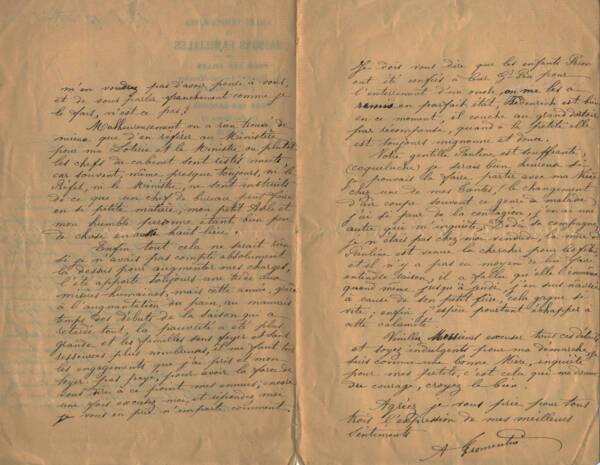

Ce salaire n’est malheureusement qu’un sursis et son épouse écrit elle aussi à Max Lazard le 24 juin 1898. Elle annonce une terrible nouvelle. Sa petite fille vient de mourir et son mari n’a pas de pantalon pour se rendre à l’enterrement, ayant privilégié l’achat d’une paire de chaussures pour son fils : « Monsieur, je vous prie de me pardonner si je me permets de vous rappeler que vous m’aviez promis un pantalon pour mon mari. Si vous pouviez me l’envoyer je vous en serais bien reconnaissante car il n’en a pas pour aller reconduire notre chère petite à sa dernière demeure ».

Pour rester digne comme pour trouver du travail, le vêtement est un élément déterminant. Le 2 mars 1898, Louis Lemaire écrit au bureau d’assistance pour signaler la situation dramatique d’une famille qui ne mange plus que du pain et dont le mari ne trouve pas d’emploi et ne sera bientôt plus en capacité de le faire en raison de l’état de ses chaussures : « [Il] a beau courir toute la journée, il ne peut rien trouver à faire. Il ne va même plus pouvoir marcher car il n’a plus de chaussures aux pieds ».

Différents niveaux de pauvreté, différents degrés d’aisance

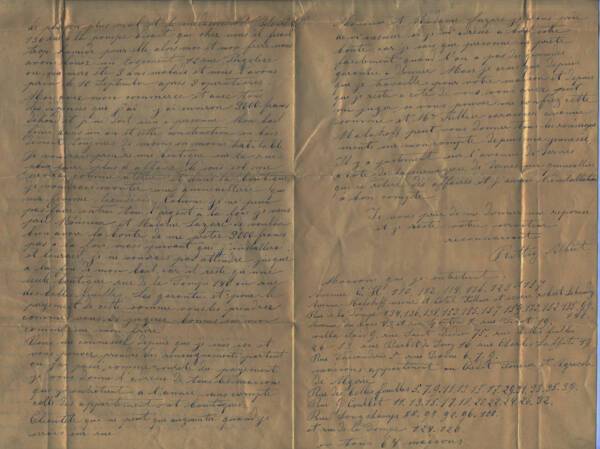

Comme nous venons de le voir, les correspondants du bureau d’assistance peuvent se trouver dans des situations d’une extrême précarité, mais d’autres profils d’apparence plus aisés viennent également chercher de l’aide auprès de M. Lazard et de son épouse. C’est le cas d’Albert Rittig, serrurier rue de la Pompe et précédemment ajusteur chez M. Kellner, avenue Malakoff. Après le décès de sa mère, il souhaite ouvrir une quincaillerie où il habiterait avec sa femme pour quitter son logement en bois qui « devient toujours de moins en moins habitable ». Il demande un prêt pour entreprendre, par lettre du 16 novembre 1895. Grace au prêt, il parvient à monter son affaire et loue même l’étage de la maison qu’il a achetée. Hélas, deux ans plus tard, il fait face à d’importantes difficultés financières. La boutique vend moitié moins et il ne loue plus, car « tout le monde est à la campagne ». Nous sommes en effet le 30 août 1897 et une partie de la main d’œuvre parisienne d’origine rurale est repartie pour la moisson. De ce fait, les commerçants et petits propriétaires qui vivent en leur vendant des biens ou en leur louant des logements traversent des périodes difficiles. Albert Rittig avoue son ignorance et écrit : « Je croyait jusqu’au dernier moment que j’arriverais tout seul à traverser cette morte saison que je ne connaissais pas », puis il regrette de s’être lancé dans une telle entreprise, pour laquelle il n’avait pas assez d’économies, avant de demander un autre prêt : « Je vous supplie de ne pas me juger pour un malhonnête homme, car ci j’avais su, je n’aurais pas commencé un si grand commerce avec si peu de fond ». Ainsi, même avec une aide, sortir de la pauvreté n’est souvent que temporaire.

Quitter Paris pour fuir la misère et faire jouer les solidarités

Une des solutions pour échapper à la misère est de quitter Paris. C’est d’ailleurs ce que fait Max Lazard l’été, où il profite de ses vacances. Madame Fromentin, une de ses correspondantes et responsable d’un asile temporaire parisien, lui écrit : « Pardonnez-moi de venir vous troubler au milieu de la quiétude de vos vacances pour ramener vos pensées vers Paris et ses misères ». La capitale est en effet perçue par les correspondants du bureau d’assistance comme un lieu où le chômage est important, où les loyers sont élevés, l’habitat parfois insalubre et propice au développement de maladies, ce qu’accentue encore le froid de l’hiver. D’autres correspondants comme Monsieur Rittig voient l’été arriver d’un meilleur œil, car « l’été apporte toujours une trêve aux misères humaines ».

Au-delà de l’environnement, la capitale ne semble pas être un lieu particulièrement propice à l’entraide entre gens de même condition. Selon certains observateurs, la délation auprès de l’Assistance publique, qui enquête régulièrement sur la situation des bénéficiaires, se pratique. Ainsi, d’après un des correspondants de Max Lazard qui lui écrit le 21 décembre 1897, une certaine Veuve Jean est victime de délation mensongère de la part de ses voisines, le jour de la venue de la dame visiteuse de l’Assistance publique. En effet, la Veuve Jean a droit à plusieurs aides pécuniaires, une aide mensuelle de 5 francs et une autre de 35 francs en guise de secours temporaire d’allaitement : « Au bruit de cette musique, les voisines se sont émues et ont confié à la dame visiteuse que depuis 2 mois, la Veuve Jean avait placé une de ses petites filles aux Enfants-Trouvés pour s’en débarrasser (touchante solidarité). Clameurs de la dame visiteuse, qui part en promettant de faire cesser le secours : [...] En réalité, la fille a été placée non pas aux Efants-Trouvés mais chez Mademoiselle Vieux. Qu’importe, le secours est baissé de 5 francs et la Veuve Jean se presse de faire revenir sa fille chez elle pour couper court aux rumeurs."

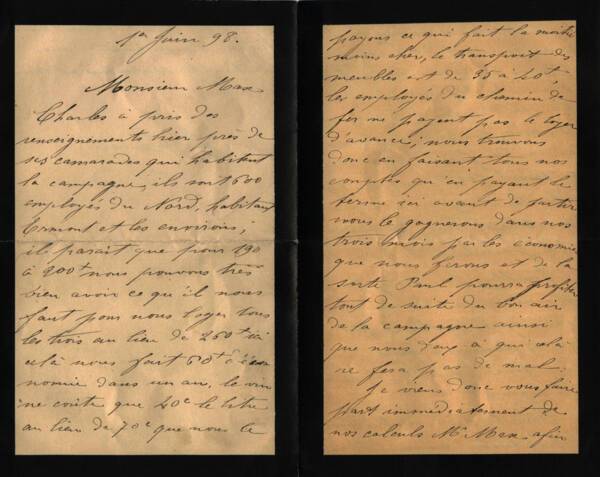

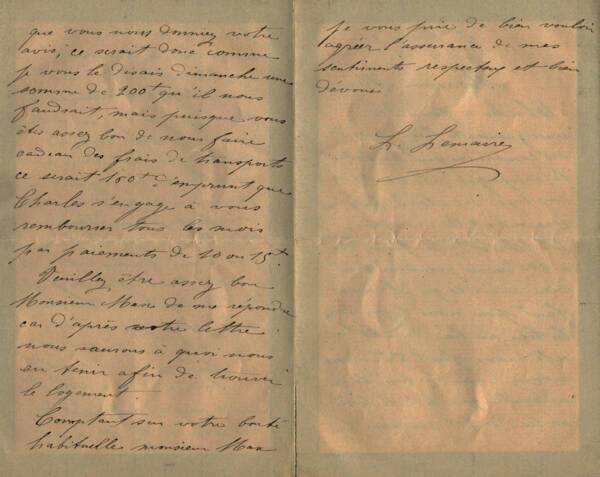

À défaut de pouvoir quitter Paris définitivement, certains tentent leur chance ailleurs sur les conseils de Max Lazard. Ce sont les réseaux familiaux et amicaux qui sont alors utiles. Louis Lemaire lui écrit le 1er juin 1898. Il cherche à quitter Paris avec Charles, son frère. Les camarades de Charles « qui habitent la campagne », lui ont indiqué qu’à Ermont (actuellement dans le Val-d’Oise), les Chemins de fer du Nord employaient 600 ouvriers et que le logement ne couterait que de 190 à 200 francs pour trois, au lieu de 260 francs à Paris. Il précise également que le coût de la vie y est moindre : « Le vin ne coûte que 40 centimes le litre au lieu de 70 centimes ». En prime, Paul, le troisième frère, malade, « pourra profiter de suite du bon air de la campagne ainsi que nous deux à qui cela ne fera pas de mal ». Le 7 juin, Louis écrit à nouveau à Max Lazard. Il est enchanté de sa visite près de Sannois : « Nous avons fini par découvrir un charmant petit logement sur la place de l’église. Nous avons signé tout de suite un bail d’un an. C’est au troisième étage. Nous avons deux grandes pièces, un cabinet, une grande cuisine et une petite entrée pour 190 francs par an payable par trimestre échu, ce qui fait 45 francs 50 par terme au lieu de 65 que nous payions ici. Le logement est libre et entièrement propre. Des fenêtres on ne voit que les champs et les bois au bout de notre rue à 3 minutes. […] Paul sera au milieu des champs ».

L’assistance sociale à la fin du 19e et au début du 20e siècles : une pluralité d’acteurs peu coordonnés

Dans cette correspondance, on découvre également une pluralité d’acteurs de l’aide sociale telle qu’elle est organisée à Paris à cette période. Ils peuvent être publics, comme les services de l’Assistance publique, dont les bureaux de bienfaisance des arrondissements se font le relais. Des acteurs privés œuvrent également, comme la Société contre la mendicité des enfants dans le département de la Seine, des œuvres charitables comme celle de Dom Bosco, ou des orphelinats. Ces deux systèmes se complètent mais ne sont pas suffisants. De fait, les correspondants de Max Lazard peuvent se montrer critiques vis-à-vis de ces structures : leur aide est perçue comme insuffisante et leur fonctionnement peu efficace, alors que l’urgence prédomine. Ainsi s’exprime avec beaucoup d’esprit un des correspondants, dans une lettre datée du 21 décembre 1897 : « La Veuve Jean a été conduire son fils Prosper à l’Hôtel de Ville il y a une dizaine de jours. L’enfant a subi une visite médicale et vous allez voir la beauté de notre système administratif. Hier, sur une nouvelle convocation, elle menait de nouveau à l’Hôtel de Ville le petit Prosper qui devait être examiné par les membres de la Commission administrative de l’Orphelinat Prévost. L’enfant, après avoir été interrogé, examiné par ces Messieurs qui lui ont fait faire quelques lignes d’écriture, n’a pas été admis, car il a 7 ans et 4 mois et que la limite d’âge pour les candidats est fixée à 6 ans. Il aurait été si simple à mon très humble avis (quand on parle de l’administration, il faut toujours être poli, on ne sait pas ce qui en deviendra), lors de la visite médicale, de demander à la mère l’âge de l’enfant. La commission n’aurait pas perdu un temps précieux et la pauvre femme n’aurait pas eu de dépenses d’omnibus, sans compter une demi-journée de travail perdue ».

Quant aux riches personnalités charitables, elles sont très peu nombreuses, comme l’indique Madame Fromentin, responsable d’un asile pour filles, le 17 août 1898. Elle désire organiser une loterie mais n’a pas trouvé le relais escompté au sein de l’administration : « Malheureusement, on a rien trouvé de mieux que d’en référer au Ministère pour la loterie et le Ministre, ou plutôt les chefs de cabinet, sont restés muets car souvent, même presque toujours, ni le Préfet, ni le Ministre ne sont instruits de ce qu’un chef de bureau peut faire en si petite matière, mon petit asile et mon humble personne sont bien peu de choses en si haut lieu ».

Les trajectoires de ces hommes, femmes et enfants peuvent être reconstituées au gré de la lecture de plusieurs centaines de lettres. Si le destin de ces personnes reste souvent inconnu et que le problème de la pauvreté n’est jamais abordé comme un problème structurel et systémique, il demeure que l’action ciblée de ce bureau d’assistance privé a permis toutefois à certaines personnes de continuer à vivre, plutôt qu’à survivre. Pour s’en convaincre, lisons ces quelques mots de Madame Durand, embauchée en tant que domestique grâce au bureau d’assistance, dont il est question plus haut : « La bonté que vous m’avez témoignée m’a sauvé de la misère et du désespoir : soyez persuadée, Mademoiselle, que je n’oublierai jamais mes bienfaiteurs et que vous trouverez toujours en moi une dévouée servante dont le cœur déborde de joie et de reconnaissance ».

Le fonds Max Lazard et la correspondance de son bureau privé d’assistance sociale sont consultables en salle de lecture des ANMT sous la cote 6 AS. L’inventaire est disponible en ligne en suivant ce lien. La correspondance est très riche en informations sur la situation économique et sociale des demandeurs et son étude peut être complétée par les documents comptables présents dans le fonds. De très nombreuses perspectives de recherche sont envisageables.

Sources 6 AS 40 à 56, Correspondance et fiches du bureau privé d'assistance sociale fondée par Max Lazard.

Dab (Sophie), « Un jeune banquier découvre la question sociale en 1896-1897 : Max Lazard à Londres et à Ménilmontant », in Le social aux prises avec l’histoire, vol. 3, 1991, p. 181-193. Lazard (Didier), Tenir le cap dans l'imprévisible : souvenirs de Simon Lazard (1901-...),1989. Rougemont, Guy-Alban de, Lazard Frères : Banquiers des Deux Mondes (1848-1939), 2011. |