De pieds et de poings : le football ouvrier

2025 - Travail et pauvreté

Depuis juin 2025 et jusqu’en mai 2026, les ANMT présentent leur nouvelle expositio n Vivre ou survivre. Travail et pauvreté aux 19e et 20e siècles. Le travail est-il un bouclier face à la pauvreté ? Comment les travailleurs se sont-ils organisés pour obtenir de meilleures conditions de travail, de vie, de logement ? Quels sont les différents acteurs qui ont tenté de pallier les situations de misère des travailleurs et des chômeurs ? Retrouvez chaque mois un nouveau dossier consacré à ces thématiques sur notre site Internet.

Dans un article de La Revue athlétique de mars 1890, Pierre de Coubertin, directeur de l’Union des sociétés françaises des sports athlétiques (USFSA), décrit la pratique du football par les ouvriers et les mineurs comme un sport « brutal et dangereux ». Pour autant, aujourd’hui le football fait partie intégrante de la culture ouvrière, notamment dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.

Loin d’être anecdotique, la pratique du football dans le monde ouvrier est révélatrice des modes de pensée et des revendications sociales de toute une classe. Mais le football a-t-il toujours été un sport dit « populaire » ? Pourquoi le football est-il devenu un des symboles de la culture ouvrière ?

Le football : un sport au service de l’industrie

Importé dans les années 1890 par les ingénieurs et employés des industries anglaises, le football est alors encore loin d’être un sport de masse. Peu apprécié par la bourgeoisie, il est surtout pratiqué par les travailleurs en dehors de l’usine, sur des terrains sommaires aménagés le temps d’un match. Les premiers sièges sociaux des clubs sont installés dans les estaminets et cafés. La loi sur les associations de 1901 et la loi de la semaine de 6 jours de 1906 favorisent davantage le développement des activités sportives chez les travailleurs industriels. Ainsi, en 1904, la France compte 270 clubs et environ 4 000 footballeurs.

Au-delà de la simple influence anglo-saxonne, la popularité du football s’explique également par le développement des théories hygiénistes et paternalistes.

Ainsi, lors de la sixième Conférence internationale du travail de Genève en 1924, la commission sur l’utilisation des loisirs par les ouvriers fait ressortir dans son rapport que la pratique sportive est la deuxième institution la plus importante à maintenir pour lutter contre l’alcoolisme, après les jardins ouvriers. De plus, les valeurs compétitives associées au football résonnent particulièrement avec les objectifs du patronat industriel. La pratique sportive apparaît aux yeux du patronat et des institutions bourgeoises laïques comme un moyen stratégique de renforcer la sociabilité des ouvriers, mais surtout d’éviter la fréquentation des estaminets et des cafés par les employés, qui pourraient y trouver l’occasion de se syndiquer. Craignant également la professionnalisation du sport à l’image du football anglais, l’USFSA décide de se placer comme défenseur de la pratique en amateur en créant la FIFA (Fédération internationale de football-association) en 1904. En parallèle, de nombreuses entreprises vont s’approprier les clubs existants ou bien créer et financer leurs propres équipes de joueurs amateurs à l’image de l’Union sportive tourquennoise.

L’Union sportive tourquennoise

L’Union sportive tourquennoise est fondée le 12 mai 1898, à la suite d’une réunion des anciens élèves du lycée de Tourcoing. La plupart des membres sont issus de la bourgeoisie locale et de l’industrie textile, tous amateurs de sport mais surtout de football. Les premiers entrainements de l’équipe de football se tiennent dès la fondation du club, mais ce n’est qu’à partir de 1900 que l’US Tourcoing commence à faire ses preuves au championnat du Nord USFSA.

Parmi les joueurs qui se sont illustrés au sein de l’US Tourcoing, on peut citer Adrien Filez, sélectionné pour le premier match de l’équipe de France, et Gabriel Hanot, engagé comme sélectionneur de l’équipe de France. Citons également Charles Van de Veegaete, cofondateur du club et capitaine de la première équipe en 1904, reconnu comme une référence en matière d’arbitrage grâce à son livre L’Arbitre de football paru en 1932, un des premiers du genre.

Naissance du football ouvrier

« [Le sport travailliste] Son rôle est profondément humanitaire et prépare les travailleurs sportifs à participer avec succès aux luttes que le monde du travail aura à livrer contre les iniquités du système capitaliste. »

« Le sport ouvrier se différencie du sport « officiel » par ses buts, ses méthodes, ses conceptions. Il gagne à sa grande cause la jeunesse que les dirigeants bourgeois ou cléricaux réussissent encore à influencer en se servant du sport comme moyen d’attraction. »

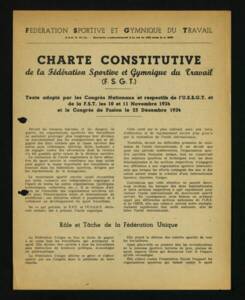

Certains travailleurs accusent les patrons d’usines et des mines de détourner les employés des luttes sociales en s’appropriant les clubs locaux sous couvert de mécénat. En réponse aux institutions sportives portées par la bourgeoisie, la SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière) crée sa propre fondation sportive ouvrière en 1907. Les clubs de football socialistes, contrairement à ceux financés par le patronat, fonctionnent essentiellement sur la base du bénévolat ou au travers des coopératives ouvrières. Mais c’est réellement l’implication des grandes centrales syndicales et l’intensification des luttes ouvrières qui fait entrer profondément le football dans la culture ouvrière. Les victoires communistes et socialistes des élections municipales de 1925 et 1929 accentuent l’essor du football ouvrier, notamment à Lille et Roubaix. Dans la dynamique de ces victoires, la CGT et la CGTU fondent la Fédération sportive gymnique du travail en 1934, offrant ainsi au football ouvrier la possibilité d’exprimer ses revendications militantes sur le terrain.

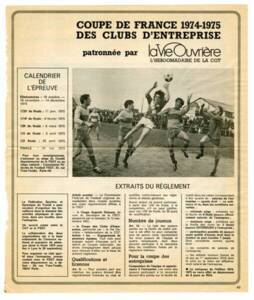

Après la seconde guerre mondiale, affaiblie par la lutte contre l’occupant nazi et l’effort de guerre, la FSGT tente de renaître en adoptant de nouveaux statuts en 1945. Les nouvelles ambitions de la Fédération se tournent davantage vers la volonté de former des citoyens responsables au travers des valeurs sportives, mais aussi de promouvoir « un sport éducatif de masse ». Des années 1950 aux années 1980, la FSGT contribue au développement de nombreux clubs de football d’entreprises et organise de nombreux évènements, notamment des rencontres internationales et des compétitions.

De la mine au terrain

Si le football est aussi ancré dans la mémoire et la culture du Nord et du Pas-de-Calais, c’est avant tout grâce au succès fulgurant des clubs des compagnies minières. La pratique du football a largement contribué à façonner et construire les identités minières individuelles et collectives. Elle pouvait notamment être perçue comme une porte pour sortir du fond de la mine, à l’image des joueurs-mineurs Stefan Dembicki et Raymond Kopa.

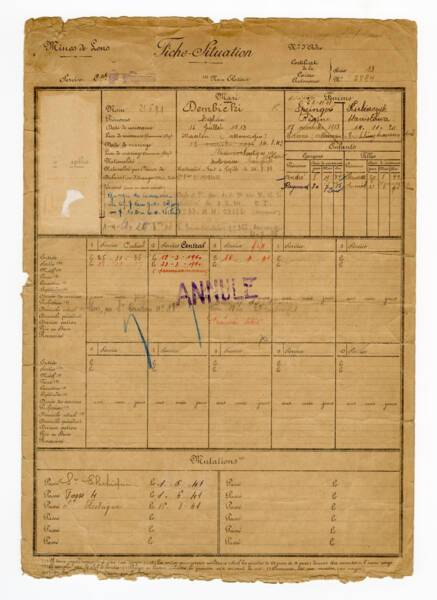

Issu d’une famille d’origine polonaise, Stefan Dembicki dit « Stanis » découvre le football en arrivant dans le bassin minier de Lens où son père travaille comme mineur. Dès l’âge de 13 ans, il travaille « au fond » comme apprenti mineur au sein de la Compagnie des mines de Courrières et commence à jouer en club. Ses talents se révèlent très rapidement et il est repéré par le club de la compagnie lensoise qui vient juste de passer en 2ᵉ division. Comme pour beaucoup de mineurs qui rejoignent l’équipe, la Compagnie lui fait bénéficier de contrats protégés « au jour », compatibles avec le temps sportif et permettant d’effectuer des travaux moins physiques. Stefan Dembicki a pu bénéficier également de l’appui des dirigeants de la compagnie pour obtenir sa naturalisation en 1936 et sa libération en tant que prisonnier de guerre en 1942.

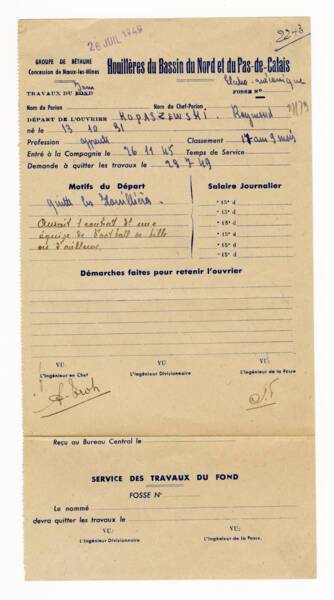

Si Stefan Dembicki a combiné sa carrière sportive avec son travail à la mine, le destin de Raymond Kopa s’est tracé bien loin du fond. Né Raymond Kopaszewski, il développe une passion pour le football dès l’âge de 8 ans en créant sa propre équipe de quartier qui fait rapidement sensation dans les corons, ce qui lui permet d’intégrer l’US de Nœux-les-Mines. Comme beaucoup d’enfants issus de familles de mineurs, il rejoint le fond de la mine à l’âge de 14 ans, où il subit un accident qui lui vaut une amputation partielle de deux doigts. Cet accident ne l’empêche pas de briller sur le terrain, attirant l’attention des dirigeants de plusieurs clubs prestigieux comme le RC Lens, le LOSC, ou encore le SCO Angers, avec qui il signe un contrat en 1949, et le Stade de Reims en 1951. Ces contrats lui permettent de quitter définitivement les Houillères et lancent sa carrière fulgurante qui le conduit en équipe de France et au Real Madrid. Durant sa carrière sportive, il mènera une lutte active pour la mise en place de contrats de travail pour les footballeurs.

Bien que l’apparition du football ouvrier et sa popularisation se soient faites majoritairement sous l’influence paternaliste des industriels, leur impact sur les individus n’en est pas moindre. Au fil des siècles, les matchs improvisés pendant la pause sont devenus de véritables moments de rassemblement et de partage. Du terrain sauvage derrière l’usine au stade Bollaert (Lens, Pas-de-Calais), le football a su s’imposer comme un sport qui unit autour d’un objectif commun : ramener la coupe à la maison.

Sources : ANMT 2009 15 : Fédération sportive de gymnastique au travail (FSGT) Bibliographie : |

![[2] ANMT 72 AS 11, Conseil national du patronat français (CNPF) Rapport sur l’utilisation des loisirs des ouvriers, 6e Conférence Internationale du Travail. Juin 1924, Genève.](https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/var/storage/images/_aliases/large/1/8/5/1/21581-1-eng-GB/dffb1e749b81-2-FRANMT72AS11001.jpg)